Asia Tenggara merupakan rumah bagi berbagai ekosistem dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Kawasan ini hanya mencakup sekitar 3 persen daratan dunia, tetapi menjadi habitat bagi hampir 20 persen spesies flora dan fauna global. Namun, pada saat yang sama, Asia Tenggara juga menjadi pusat ekstraksi sumber daya alam, deforestasi, serta salah satu wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Data Global Forest Watch menunjukkan bahwa Indonesia, misalnya, kehilangan lebih dari 9 juta hektare tutupan pohon sejak tahun 2001, sebagian besar akibat pembukaan lahan, pertambangan, dan perkebunan skala besar. Di saat yang sama, kawasan ini juga menjadi salah satu pasar dengan pertumbuhan digital tercepat di dunia. Laporan Digital 2024 dari DataReportal mencatat jumlah pengguna internet di kawasan Asia Tenggara telah melampaui 460 juta orang.

Kecepatan urbanisasi dan industrialisasi berdasarkan data dari UN DESA dan ADB, diproyeksikan lebih dari 120 juta penduduk Asia Tenggara akan tinggal di kawasan perkotaan pada 2030—berjalan beriringan dengan meningkatnya produksi dan konsumsi teknologi digital. Kombinasi ini melahirkan tantangan lingkungan yang kompleks dan menempatkan Asia Tenggara di jantung transformasi digital-lingkungan global.

Dari kota-kota megapolitan yang diselimuti polusi seperti Jakarta—yang pada 2023 beberapa kali masuk daftar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia—hingga hutan hujan lebat di Kalimantan dan destinasi wisata kelas dunia seperti Kepulauan Raja Ampat di Papua, Asia Tenggara hidup dalam era digitalisasi yang dipercepat. Dari telepon seluler dan aplikasi media sosial hingga kecerdasan buatan (AI) dan big data, dunia digital dengan cepat mengubah cara masyarakat terhubung, bekerja, serta memandang dan berinteraksi dengan lingkungan alam di sekitarnya.

Di sinilah persoalannya menjadi lebih kompleks. Seiring kawasan ini semakin terkoneksi secara digital—Indonesia saja memiliki lebih dari 212 juta pengguna internet pada 2024, menurut laporan Digital 2024 dari DataReportal—teknologi digunakan dengan cara yang sekaligus dapat membantu maupun menghambat masa depan lingkungan hidup. Aplikasi berbasis komunitas misalnya memungkinkan warga memantau kualitas air dan mengelola sampah secara lebih efisien. Peta digital dan citra satelit membantu mendeteksi deforestasi hampir secara waktu nyata. Sistem berbasis AI bahkan mulai digunakan untuk memprediksi dampak perubahan iklim dan risiko bencana.

Pada saat yang sama, teknologi digital juga memperkuat gerakan keadilan lingkungan, mempercepat penyebaran informasi, dan membuka ruang advokasi publik lintas batas. Namun, di balik semua itu, terdapat biaya yang kerap luput dari perhatian: sumber daya alam dan energi besar yang dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi tersebut, munculnya wilayah pengorbanan (sacrifice zones), serta polusi dan limbah elektronik yang terus meningkat. Menurut Global E-waste Monitor, Asia Tenggara menghasilkan lebih dari 12 juta ton limbah elektronik per tahun, dan sebagian besar belum dikelola secara aman. Digitalisasi, dengan demikian, membawa biaya lingkungan dan sosial yang nyata.

Ketika Asia Tenggara merangkul janji teknologi digital baru, kawasan ini juga dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan sulit. Apa yang terjadi ketika alat yang dirancang untuk melindungi planet justru ikut berkontribusi pada perusakannya? Dapatkah teknologi benar-benar membantu menyelamatkan keanekaragaman hayati Asia Tenggara, atau justru menjadi bagian dari masalah? Bagaimana perlindungan lingkungan dan ekstraksi sumber daya untuk transisi hijau dapat dikombinasikan secara berkelanjutan? Dan bagaimana kawasan ini dapat memanfaatkan alat digital untuk melindungi lingkungan sekaligus memastikan akses yang adil dan manfaat bagi semua?

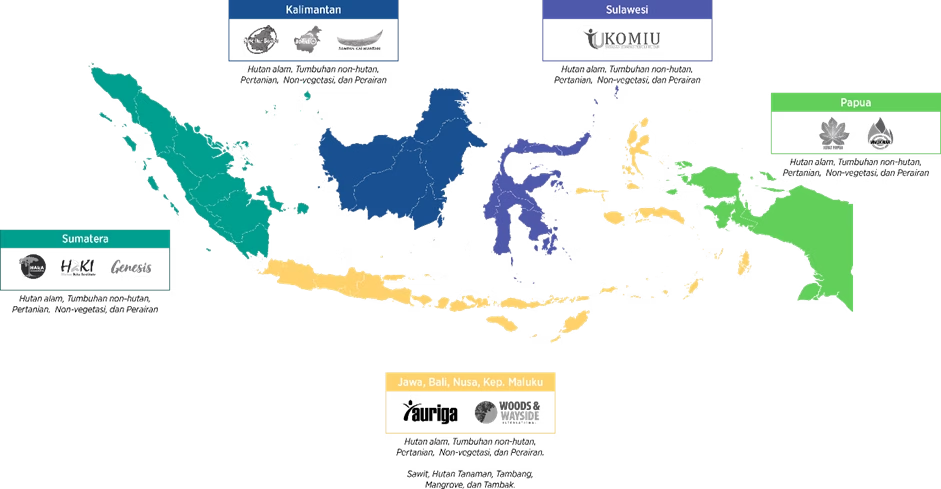

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi inti lokakarya “Bytes and Biomes: Navigating the Digital-Environment Nexus across Southeast Asia”, yang berlangsung di Singapura pada 16–17 Oktober 2025. Dengan latar belakang dilema digital-lingkungan tersebut, lokakarya Bytes and Biomes mempertemukan beragam pemikir yang peduli, mulai dari akademisi lintas disiplin, aktivis lingkungan, pembuat kebijakan, hingga jurnalis. Tujuannya membongkar relasi yang kusut antara teknologi digital dan lingkungan hidup—seraya mencari gagasan lintas perspektif untuk mendorong transisi yang lebih berkelanjutan di Asia Tenggara, dengan fokus terbesar wilayah Indonesia.

Di Balik Janji Teknologi Hijau di Asia Tenggara

Teknologi digital kerap dipromosikan mendukung ekonomi sirkular, energi terbarukan, dan pembangunan perkotaan berkelanjutan. Namun di balik janji tersebut, infrastruktur digital menyimpan jejak ekologis yang tak kecil. Pusat data, jaringan telekomunikasi, dan perangkat digital membutuhkan energi dan air dalam jumlah masif, serta bergantung pada penambangan mineral tanah jarang. Menurut International Energy Agency (IEA), konsumsi listrik pusat data global diperkirakan berlipat ganda pada 2030, sebagian besar ditopang oleh energi fosil. Fokus pembangunan yang terkonsentrasi di kawasan perkotaan juga kerap meminggirkan masyarakat di wilayah terpencil, tempat ekstraksi sumber daya dan pembangunan pembangkit energi dilakukan (wilayah pengorbanan).

Relasi antara teknologi digital dan lingkungan hidup tak pernah netral. Ia selalu bersinggungan dengan isu keadilan sosial dan lingkungan, terutama ketika kerusakan dan manfaat pembangunan terdistribusi secara timpang. Hal itu terlihat dalam praktik pertambangan nikel yang merusak ekosistem di Indonesia bagian timur, sementara manfaat transisi hijau—seperti kendaraan listrik, energi bersih, dan kota pintar—lebih banyak dinikmati di pusat-pusat urban. Indonesia kini menyumbang lebih dari 50 persen produksi nikel dunia, menjadikannya pemain kunci dalam rantai pasok baterai global, sekaligus wilayah dengan beban ekologis yang terus meningkat.

Di tengah situasi ini, pemerintah dan konglomerasi bisnis memanfaatkan platform dan teknologi digital untuk menyampaikan narasi pertumbuhan nasional dan penciptaan lapangan kerja dalam transisi hijau. Big data sering dipromosikan sebagai kunci pemecahan tantangan global. Namun, dampaknya terhadap komunitas lokal kerap jauh lebih rumit, sehingga menciptakan kompleksitas tersendiri dalam pengelolaan lingkungan. Di Asia Tenggara—di mana jutaan orang masih tinggal di wilayah pedesaan dan bergantung langsung pada alam—penggunaan data secara etis dan adil menjadi perhatian krusial. Big data dibutuhkan, misalnya, untuk mengukur emisi karbon dan memetakan tutupan lahan, dua instrumen penting dalam upaya menuju keberlanjutan.

Namun, dalam praktiknya, pemerintah sering kali enggan mengakui skala dampak perubahan iklim atau membuka data lingkungan yang mereka miliki. Di sejumlah negara Asia Tenggara, data tentang konsesi lahan, emisi, atau dampak proyek strategis masih sulit diakses publik. Akibatnya, peneliti dan aktivis terdorong mencari sumber data alternatif—mulai dari penginderaan jauh satelit untuk pemantauan karbon hutan hingga kartografi tandingan (counter-mapping) untuk menantang narasi resmi negara. Pertanyaan mendasar pun mengemuka: siapa pemilik data, siapa yang memiliki akses, dan siapa atau apa yang sebenarnya direpresentasikan oleh data tersebut? Dalam konteks ini, data dapat menjadi alat pemberdayaan, tetapi juga sarana peminggiran bagi komunitas yang terdampak kerusakan lingkungan.

Pada saat yang sama, alat digital seperti big data dan AI juga digunakan untuk menangani krisis lingkungan paling mendesak di kawasan ini. Di Indonesia, teknologi pemantauan hutan digunakan untuk melacak deforestasi secara waktu nyata. Media sosial menjadi alat penting dalam memobilisasi dukungan publik, termasuk dalam kampanye menyelamatkan Raja Ampat dari ancaman pertambangan nikel.

Namun, pertanyaan tentang sumber daya siapa yang digunakan untuk menopang teknologi digital transisi hijau—dan dengan biaya apa—tetap menjadi isu mendesak. Ketegangan antara pemberdayaan dan kontrol, antara advokasi dan pengawasan, menjadi salah satu fokus utama lokakarya Bytes and Biomes. Isu krusial lainnya adalah siapa yang mengendalikan data dan bagaimana data tersebut digunakan. Alat digital berpotensi memperkuat suara komunitas lokal yang memperjuangkan hak dan lingkungan mereka, tetapi juga dapat digunakan untuk memantau dan mengawasi komunitas yang sama.

Ketika Data dan Teknologi Tidak Pernah Netral

Berbagai inovasi digital terus bermunculan di kawasan ini. Di Singapura, sensor dan AI digunakan untuk memantau pergerakan satwa liar di tengah kawasan urban; di Malaysia dan Indonesia, citra satelit dimanfaatkan untuk melacak deforestasi; sementara di Myanmar dan Thailand, komunitas lokal menggunakan pemetaan partisipatif untuk mendokumentasikan perampasan lahan dan kerusakan lingkungan.

Teknologi bukan sekadar soal mengumpulkan data yang tampak netral. Sebaliknya, teknologi selalu berkaitan dengan bagaimana data ditafsirkan, kepentingan siapa yang diwakili, dan dampak nyata dari cara data tersebut digunakan. Isu kepemilikan data, akses terhadap teknologi, serta keterampilan untuk memproduksi dan memaknai data menjadi semakin penting, termasuk dilema etis terkait pengawasan digital. Teknologi pemetaan dan pengindraan dapat digunakan untuk melindungi lingkungan, tetapi juga berpotensi menjadi alat pengawasan yang membatasi ruang gerak komunitas lokal. Di sinilah pertarungan antara berbagai interpretasi data dan penerapannya berlangsung.

Di sinilah Asia Tenggara benar-benar berada di persimpangan jalan. Masa depan Asia Tenggara akan sangat ditentukan oleh kemampuannya menyeimbangkan percepatan digitalisasi dengan perlindungan lingkungan alam. Di tengah krisis iklim dan ledakan teknologi, satu isu terus mengemuka: data—siapa yang menguasainya, bagaimana ia ditafsirkan, dan untuk kepentingan siapa ia digunakan. Transparansi dan akses terhadap data yang andal menjadi kunci, bukan hanya bagi peneliti dan jurnalis, tetapi juga bagi warga yang hidup di garis depan kerusakan lingkungan. Data, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai diskusi, tidak pernah netral dan selalu membawa konteks sosial serta relasi kuasa.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam Lokakarya Bytes and Biomes mungkin belum memiliki jawaban mudah. Namun pertanyaan inilah yang menandai arah masa depan Asia Tenggara: apakah digitalisasi akan menjadi sekadar mesin baru ekstraksi, atau justru alat untuk membangun hubungan yang lebih adil antara manusia, teknologi, dan alam.

Penulis: Birgit Bräuchler, Associate Professor at the Department of Anthropology – University of Copenhagen dan Eva Danayanti, Media Development Specialist, Co-Founder LMC (Local Media Community)

- Paparan Radiasi Alam di Mamuju 9 Kali Rata-Rata Dunia

- Kisah Hidup, Hutan dan Harapan Masyarakat Adat Mentawai

- Pentingnya Jurnalisme Konstruktif di Tengah Perubahan Iklim

- Tiga Bulan Pasca Bencana, Masyarakat Adat di Sumatera Bertahan Tanpa Bantuan

- Karbon Biru dan Pertaruhan Ekologi Nusantara di Hari Lamun Sedunia 2026

- Tambang Emas Ilegal Gerogoti Kawasan Penyangga TN Laiwangi Wanggameti