Bayangkan sebuah mobil listrik meluncur senyap di jalanan kota yang sibuk, menjadi simbol harapan akan masa depan yang lebih bersih dan bebas emisi. Inilah janji transisi hijau, sebuah narasi global tentang teknologi mutakhir yang akan menyelamatkan planet kita dari krisis iklim. Namun, ribuan kilometer dari gemerlap ruang pamer mobil listrik, di jantung kepulauan Indonesia, sebuah cerita yang sangat berbeda tengah berlangsung.

Di tempat-tempat seperti Bahodopi di Sulawesi Tengah atau Teluk Weda di Halmahera, udara terasa berat dan sesak oleh debu yang beterbangan dari lalu-lalang truk-truk raksasa pengangkut bijih nikel. Sungai-sungai yang dulu menjadi sumber kehidupan kini mengalirkan air berwarna cokelat pekat seperti karat, membawa sedimen dari lahan yang dikeruk menuju laut, menimbun terumbu karang dan hutan bakau.

Para nelayan, yang mewarisi laut sebagai ladang mereka, harus melaut semakin jauh hanya untuk menemukan tangkapan yang kian menyusut, karena ekosistem pesisir mereka telah rusak parah. Ini adalah realitas hitam di balik gemerlapnya “emas hijau” bernama nikel.

Laporan terbaru dari The Prakarsa, berjudul “Melacak Jejak Pembiayaan: Dampak Lingkungan dan Sosial Industri Nikel di Indonesia,” mengajukan sebuah pertanyaan fundamental yang menggugat narasi besar transisi energi global: dapatkah sebuah transisi yang berkeadilan dan berkelanjutan dibangun di atas fondasi perusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial di pusat-pusat ekstraksi bahan bakunya?

Nikel memang menjadi komponen krusial untuk baterai kendaraan listrik, menjadikannya komoditas strategis dalam ekonomi hijau global. Namun, di Indonesia, jejak penambangannya justru berwarna kelam.

Perjalanan ini akan membawa kita dari ruang-ruang rapat para pemodal global ke lanskap Indonesia yang terluka. Sebuah perjalanan untuk mengungkap keterputusan yang mengkhawatirkan antara komitmen hijau yang digaungkan di panggung dunia dan realitas brutal yang dihadapi oleh masyarakat dan lingkungan di lingkar tambang.

Indonesia kini berada di pusat demam nikel global, dan ini bukanlah sebuah kebetulan. Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, pemerintah Indonesia melancarkan strategi ambisius untuk tidak lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Melalui kebijakan hilirisasi, Indonesia bertekad untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global, dengan mengolah bijih nikel menjadi produk bernilai tambah tinggi di dalam negeri.

Ambisi ini didukung oleh gelombang investasi dalam skala masif. Laporan The Prakarsa mencatat, aliran investasi yang masuk ke pulau-pulau penghasil nikel seperti Sulawesi dan Maluku Utara mencapai angka fantastis, yaitu sebesar USD 14,2 miliar atau setara dengan Rp213 triliun. Arus modal raksasa ini mengubah wajah ekonomi regional secara drastis. Sulawesi Tengah, misalnya, menjadi tujuan utama investasi antara tahun 2019 dan 2022.

Dampaknya terhadap pendapatan negara pun tak kalah dramatis. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari royalti nikel meroket. Pada Mei 2022 saja, nilainya mencapai Rp 4,18 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan delapan kali lipat dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2015 yang hanya sebesar Rp 531 miliar. Nikel telah menjadi salah satu penyumbang utama pundi-pundi negara, menyumbang lebih dari 13% dari total PNBP Sumber Daya Alam non-migas hingga Mei 2022.

Dari kacamata pemerintah dan industri, angka-angka ini adalah bukti keberhasilan. Narasi yang dibangun adalah narasi kemajuan: pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan negara, dan kontribusi vital Indonesia bagi solusi iklim global. Nikel diposisikan sebagai motor penggerak ekonomi nasional sekaligus pahlawan dalam transisi energi bersih. Namun, narasi gemilang ini menyembunyikan sebuah pertaruhan yang sangat besar, di mana biaya ekologis dan sosial yang harus dibayar seringkali tidak dimasukkan ke dalam neraca keuntungan.

Para bankir di balik kerusakan

Di balik setiap truk yang mengangkut bijih nikel dan setiap cerobong asap smelter yang mengepul, ada jejak aliran dana yang rumit. Laporan The Prakarsa membongkar mesin finansial yang menggerakkan industri ini, menunjukkan bagaimana modal dari berbagai lembaga keuangan—baik bank internasional, lembaga keuangan domestik, maupun badan investasi multilateral—mengalir deras ke perusahaan-perusahaan yang mengoperasikan tambang dan smelter di Indonesia.

Di sinilah letak kontradiksi paling tajam yang diungkap oleh laporan tersebut. Banyak di antara para penyandang dana utama ini, terutama yang berasal dari Eropa, Jepang, dan bahkan China, memiliki kebijakan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST atau ESG) yang mereka banggakan di hadapan publik. Sebagian besar dari mereka bahkan telah membuat komitmen tegas untuk berhenti mendanai pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara baru, sejalan dengan desakan global untuk memerangi perubahan iklim.

Namun, ketika uang mereka tiba di Indonesia, komitmen hijau itu seolah menguap. Pendanaan yang mereka berikan justru mengalir ke proyek-proyek nikel yang sangat bergantung pada energi kotor dari PLTU batu bara dan terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif.

Sistem keuangan global saat ini memungkinkan terjadinya sebuah fenomena yang dapat disebut sebagai “outsourcing keberlanjutan”. Lembaga-lembaga keuangan di London, Tokyo, atau Beijing dapat mempertahankan citra hijau mereka di negara asal, sementara modal yang mereka kucurkan menjadi bahan bakar bagi praktik-praktik industri yang merusak ribuan kilometer jauhnya. Rantai pembiayaan yang kompleks—melibatkan pinjaman sindikasi, anak perusahaan, dan berbagai perantara—secara efektif mengaburkan akuntabilitas. Menjadi sangat sulit untuk menunjuk satu aktor tunggal yang bertanggung jawab atas pencemaran di sebuah teluk atau penggundulan hutan di lereng bukit tertentu.

Keterputusan antara komitmen dan praktik ini menciptakan sebuah bahaya moral. Keuntungan dari industri ekstraktif ini diprivatisasi dan dinikmati oleh para pemodal dan korporasi, sementara biaya lingkungan dan sosialnya justru disosialisasikan dan ditimpakan kepada masyarakat lokal di Indonesia. Untuk memperjelas jurang antara retorika dan realitas ini, tabel berikut menyajikan ringkasan dari temuan laporan The Prakarsa:

| Tipe Aktor | Peran Kunci | Komitmen Publik Terkait ESG/Hijau | Realitas Proyek yang Dibiayai (Menurut Laporan) |

| Bank Internasional (Eropa/Jepang) | Penyedia Pinjaman Proyek, Penjamin Emisi | Komitmen Net-Zero, Penolakan Pendanaan PLTU Batu Bara Baru, Prinsip Keuangan Berkelanjutan | Mendanai smelter yang ditenagai PLTU batu bara captive, membiayai perusahaan dengan rekam jejak perusakan lingkungan. |

| Lembaga Keuangan (China) | Investor Utama, Penyedia Pinjaman Proyek | Komitmen untuk tidak membangun proyek batu bara baru di luar negeri (Belt and Road Initiative) | Menjadi pemodal utama di balik pembangunan kawasan industri nikel yang sangat bergantung pada PLTU batu bara captive. |

| Bank Nasional | Penyedia Kredit Modal Kerja & Investasi | Mengadopsi prinsip Keuangan Berkelanjutan sesuai arahan OJK | Memberikan pinjaman kepada perusahaan tambang yang operasinya memicu deforestasi dan konflik sosial. |

| Perusahaan Tambang & Smelter | Operator Lapangan, Penerima Investasi | Laporan Keberlanjutan, Komitmen terhadap reklamasi dan pemberdayaan masyarakat | Melakukan deforestasi masif, mencemari sungai dan laut, memicu konflik lahan dengan masyarakat adat dan lokal. |

Tabel ini menunjukkan sebuah pola yang sistemik: para aktor dalam rantai pembiayaan nikel secara terbuka mengadopsi bahasa keberlanjutan, namun dalam praktiknya, modal mereka justru memungkinkan terjadinya kerusakan yang bertentangan langsung dengan komitmen yang mereka buat.

Transisi hijau yang dipasok energi hitam

Salah satu temuan paling krusial dalam penelusuran jejak pembiayaan ini adalah sebuah paradoks yang fundamental: industri yang digadang-gadang sebagai pilar transisi energi hijau ternyata sangat rakus akan energi hitam. Proses pengolahan bijih nikel laterit—jenis yang melimpah di Indonesia—untuk menjadi bahan baku baterai berkualitas tinggi adalah proses yang luar biasa intensif energi. Untuk mencapai suhu ekstrem yang dibutuhkan dalam tungku-tungku smelter, diperlukan pasokan listrik yang masif dan stabil.

Di sinilah batu bara masuk ke dalam gambaran. Alih-alih mengandalkan sumber energi terbarukan, demam industri nikel di Indonesia justru memicu gelombang pembangunan PLTU baru yang didedikasikan khusus untuk memasok listrik ke kawasan-kawasan industri nikel. PLTU ini dikenal sebagai PLTU captive, karena tidak terhubung ke jaringan listrik publik, melainkan dibangun dan dioperasikan semata-mata untuk kepentingan satu kawasan industri. Ini adalah ironi terbesar: untuk memproduksi komponen mobil listrik yang “ramah lingkungan”, Indonesia justru membangun pabrik-pabrik penghasil karbon baru dalam skala besar.

Fenomena PLTU captive ini menciptakan apa yang bisa disebut sebagai “celah karbon” (carbon loophole) dalam sistem keuangan iklim global. Banyak bank dan lembaga keuangan internasional memiliki kebijakan yang melarang mereka mendanai pembangunan PLTU baru yang terhubung ke jaringan listrik publik. Namun, kebijakan ini seringkali memiliki titik buta terhadap PLTU captive yang melayani industri. Akibatnya, sementara mereka dapat mengklaim telah berhenti mendanai “proyek batu bara”, modal mereka secara tidak langsung terus menyuburkan ketergantungan pada batu bara melalui investasi di industri nikel.

Keputusan untuk menenagai industri nikel dengan batu bara tidak hanya mengkhianati semangat transisi hijau, tetapi juga menciptakan bom waktu ekonomi bagi Indonesia. Di masa depan, dunia yang semakin sadar karbon akan menuntut rantai pasok yang benar-benar bersih dari hulu ke hilir. Produk nikel yang dihasilkan dengan jejak karbon yang tinggi dari PLTU batu bara akan kehilangan daya saingnya. Smelter dan PLTU bernilai miliaran dolar yang dibangun hari ini berisiko menjadi “aset telantar” (stranded assets) di masa depan—infrastruktur raksasa yang tidak lagi ekonomis dan tidak ramah lingkungan. Ketika para investor asing telah memulangkan keuntungan mereka, Indonesia akan ditinggalkan dengan infrastruktur usang serta beban kerusakan lingkungan dan ekonomi yang berkepanjangan.

Wajah kerusakan di lingkar tambang

Keputusan-keputusan yang dibuat di ruang rapat di Jakarta, Beijing, atau Zurich memiliki konsekuensi yang sangat nyata dan menyakitkan bagi masyarakat dan ekosistem di lingkar tambang. Harga dari ambisi nikel ini dibayar setiap hari oleh warga di Sulawesi dan Maluku Utara.

Di Sulawesi, pulau yang menjadi pusat industri nikel Indonesia, lanskapnya telah berubah secara dramatis. Hutan-hutan yang menjadi benteng pertahanan ekologis dan sumber kehidupan masyarakat adat ditebang dalam skala masif untuk membuka jalan bagi konsesi tambang, yang total luasnya mencapai lebih dari 510.000 hektar. Citra satelit menunjukkan peringatan deforestasi seluas ratusan hektar bahkan di dalam satu area konsesi saja.

Kerusakan tidak berhenti di darat. Sungai-sungai vital, seperti Sungai Malili di Luwu Timur, yang dulunya jernih kini berubah menjadi saluran lumpur berwarna cokelat pekat. Aktivitas tambang PT Citra Lampia Mandiri, misalnya, telah menyebabkan pencemaran parah, memicu protes warga yang bergantung pada sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Sedimen dari lahan tambang yang terkikis mengalir tanpa henti ke laut, menutupi dan mematikan ekosistem pesisir yang rapuh. Hutan bakau yang menjadi tempat pemijahan ikan rusak, dan terumbu karang yang menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati laut mati lemas di bawah lapisan lumpur.

Bagi manusia, dampaknya adalah bencana senyap. Nelayan kehilangan mata pencaharian karena hasil tangkapan ikan anjlok drastis. Petani kehilangan lahan subur mereka, digusur oleh ekspansi tambang. Masyarakat di sekitar lokasi tambang harus hidup dengan debu yang mengancam pernapasan dan air yang tercemar, memicu berbagai masalah kesehatan. Meskipun ada beberapa dampak positif seperti terbukanya lapangan kerja, dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber kehidupan tradisional seringkali jauh lebih besar dan bersifat permanen.

Di Kepulauan Maluku Utara, khususnya di sekitar kawasan industri raksasa seperti Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera, situasinya tak kalah mengerikan. Kawasan ini menjadi pusat pengolahan nikel yang didanai oleh investor Tiongkok, dan dampaknya terasa di setiap aspek kehidupan.

Pencemaran udara dan air telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Sebuah penelitian menemukan adanya senyawa berbahaya kromium heksavalen di perairan sekitar kawasan industri, dengan konsentrasi yang melebihi baku mutu. Senyawa ini, jika terakumulasi dalam rantai makanan, dapat menyebabkan kanker dan kerusakan organ pada manusia. Udara yang dipenuhi debu dari aktivitas industri dan lalu lintas truk telah menyebabkan lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Data dari Puskesmas setempat menunjukkan peningkatan kasus ISPA dari sekitar 300 kasus per tahun menjadi 800 hingga 1.000 kasus per tahun sejak IWIP beroperasi.

Di balik data kesehatan yang suram, terdapat tragedi kemanusiaan yang mendalam. Masyarakat Adat O’Hongana Manyawa, atau yang dikenal sebagai Suku Tobelo Dalam, yang hidup nomaden dan menjaga hutan Halmahera selama berabad-abad, kini terusir dari ruang hidup mereka. Hutan adat mereka digerus oleh konsesi tambang, memaksa mereka keluar dan kehilangan identitas serta tradisi mereka.

Perlawanan dari masyarakat lokal seringkali dihadapi dengan intimidasi dan kriminalisasi. Sebelas warga Maba Sangaji, misalnya, ditangkap saat menggelar ritual adat sebagai bentuk protes terhadap perusahaan yang diduga merusak hutan dan sungai mereka. Mereka dituduh mengganggu aktivitas pertambangan, sebuah contoh bagaimana hukum dapat digunakan untuk membungkam mereka yang berjuang mempertahankan lingkungan hidupnya.

Siapa sebenarnya yang sejahtera?

Para pendukung industri nikel seringkali menonjolkan argumen tentang “efek berganda” (multiplier effect)—bagaimana investasi besar akan menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan usaha lokal, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Namun, laporan The Prakarsa memberikan sebuah kesimpulan yang menohok: efek berganda yang dijanjikan dari industri nikel di Indonesia pada kenyataannya bersifat “semu”.

Salah satu alasan utamanya adalah struktur kepemilikan dan aliran keuntungan. Sebagian besar keuntungan yang dihasilkan dari kekayaan alam Indonesia tidak tinggal di dalam negeri. Melalui mekanisme repatriasi laba, keuntungan tersebut mengalir kembali ke negara asal para investor dan lembaga keuangan, terutama China. Sementara Indonesia mendapatkan pemasukan dari royalti dan pajak, porsi terbesar dari nilai tambah yang dihasilkan justru dinikmati oleh pihak asing.

Lebih dari sekadar ilusi, model ekonomi yang dijalankan saat ini secara aktif menciptakan apa yang disebut “utang ekologis”. Indonesia pada dasarnya sedang menukarkan modal alam yang tak tergantikan dan terbatas—seperti air bersih, tanah yang subur, keanekaragaman hayati, dan iklim yang stabil—dengan pendapatan jangka pendek (royalti) dan lapangan kerja yang sebagian besar merupakan buruh kasar dengan upah rendah.

Biaya jangka panjang untuk memulihkan lingkungan yang rusak, mengatasi krisis kesehatan masyarakat akibat polusi, dan mengganti jasa ekosistem yang hilang (seperti perikanan dan sumber air bersih) kemungkinan besar akan jauh melampaui keuntungan finansial yang diperoleh hari ini. Ini adalah sebuah transaksi yang merugikan, di mana generasi sekarang menikmati sedikit keuntungan sementara generasi mendatang diwarisi tagihan kerusakan yang sangat besar.

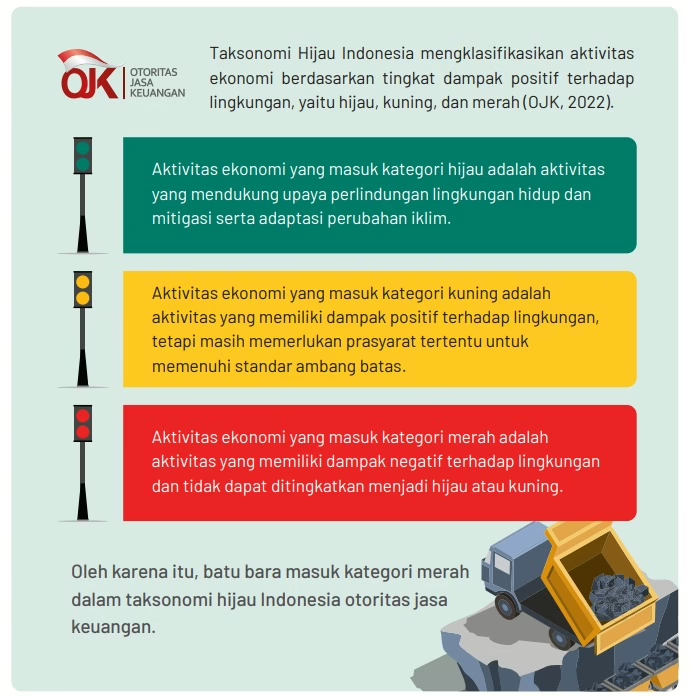

Secara teori, Indonesia telah memiliki perangkat regulasi untuk mendorong praktik keuangan yang lebih bertanggung jawab. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), misalnya, telah meluncurkan Taksonomi Hijau Indonesia pada awal 2022. Dokumen ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi industri keuangan untuk mengklasifikasikan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan, dengan tujuan melindungi lingkungan hidup dan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca.

Namun, temuan dari lapangan menunjukkan adanya jurang yang menganga antara kebijakan di atas kertas dan praktik di dunia nyata. Fakta bahwa proyek-proyek nikel yang secara terang-terangan ditenagai oleh PLTU batu bara baru dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang terdokumentasi dengan baik masih terus menerima aliran dana dari lembaga keuangan yang diatur oleh OJK, mengindikasikan adanya kegagalan fundamental dalam implementasi, pengawasan, dan penegakan aturan.

Taksonomi Hijau berisiko menjadi sekadar hiasan jika tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas bagi lembaga keuangan yang melanggarnya. Laporan The Prakarsa secara implisit menyerukan agar badan regulator seperti OJK tidak hanya berhenti pada pembuatan kerangka kerja, tetapi juga secara aktif menagih pertanggungjawaban dari para pelaku industri jasa keuangan. Tanpa penegakan yang kuat, label “keuangan berkelanjutan” hanya akan menjadi alat greenwashing yang menyembunyikan praktik-praktik yang justru merusak masa depan berkelanjutan itu sendiri.

Menagih tanggung jawab di rantai pasok global

Penelusuran jejak uang di balik demam nikel Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh laporan The Prakarsa, membawa kita pada sebuah kesimpulan yang meresahkan. Rantai pasok global untuk transisi energi bersih ternyata dibangun di atas fondasi yang rapuh dan penuh kontradiksi. Sebuah sistem yang memungkinkan lembaga-lembaga keuangan dengan komitmen hijau untuk mendanai perusakan lingkungan; yang mendorong pembangunan PLTU batu bara atas nama produksi komponen “ramah lingkungan”; dan yang memprioritaskan keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan kesejahteraan jangka panjang masyarakat dan kelestarian ekosistem Indonesia.

Transisi hijau global tidak boleh menjadi alasan untuk menciptakan zona-zona pengorbanan baru di negara-negara seperti Indonesia. Tanggung jawab untuk memastikan transisi yang benar-benar adil dan berkelanjutan terletak pada semua aktor dalam rantai pasok ini.

Lembaga-lembaga keuangan harus dituntut untuk menerapkan transparansi penuh dan akuntabilitas sejati, memastikan bahwa komitmen ESG mereka bukan sekadar retorika pemasaran. Pemerintah Indonesia harus memperkuat penegakan hukum lingkungan dan sosial, memastikan bahwa regulasi seperti Taksonomi Hijau benar-benar dijalankan dan tidak ada toleransi bagi perusahaan yang merusak lingkungan dan melanggar hak asasi manusia. Perusahaan-perusahaan nikel itu sendiri harus mengadopsi praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab, yang menempatkan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola sebagai inti dari operasi mereka, bukan sebagai pelengkap.

Pada akhirnya, cerita tentang nikel di Indonesia membawa kita kembali pada sebuah pertanyaan fundamental yang harus kita hadapi bersama. Saat kita memimpikan masa depan yang ditenagai oleh teknologi bersih, kita harus bertanya: berapa harga sesungguhnya dari baterai di mobil listrik kita atau baja nirkarat di dapur kita, dan siapa yang sebenarnya dipaksa untuk membayar harga tersebut?

- Kecemasan Publik terhadap Rencana Pembangunan PLTN

- Labirin Lumpur di Perbukitan Kapur Jampang

- Matinya Macan Tutul Jawa Penjaga Rimba Sanggabuana

- Gunung Slamet Tergerus, Banjir Melanda Lembah

- Perlawanan Sunyi di Jantung Hutan Bengkulu

- Tambang batu bara ganggu kehidupan Gajah Sumatera