Indonesia kini berdiri di sebuah persimpangan krusial. Di satu sisi, terbentang jalan yang sudah begitu akrab dilalui: sebuah model pembangunan ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam. Jalan ini memang telah membawa kemajuan, namun di belakangnya tertinggal jejak kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial yang dalam. Di sisi lain, sebuah jalan baru yang menjanjikan mulai terbuka: transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon.

Namun, jalan baru ini pun menyimpan jebakannya sendiri. Tanpa arah yang jelas dan keberanian untuk mengubah cara berpikir, “transisi hijau” berisiko menjadi pengulangan model lama dengan kemasan baru—tetap mengorbankan alam dan meminggirkan mereka yang paling rentan.

Di tengah pilihan fundamental ini, sebuah pertanyaan inti mengemuka: transisi ini sebenarnya untuk siapa? Apakah ini sekadar pergantian dari mesin diesel ke panel surya, dari tambang batu bara ke tambang nikel, tanpa pernah menyentuh struktur ketidakadilan yang mendasarinya? Ataukah, Indonesia mampu merumuskan sebuah jalan ketiga—sebuah transisi yang tidak hanya hijau, tetapi juga adil bagi alam, iklim, dan seluruh lapisan masyarakatnya?

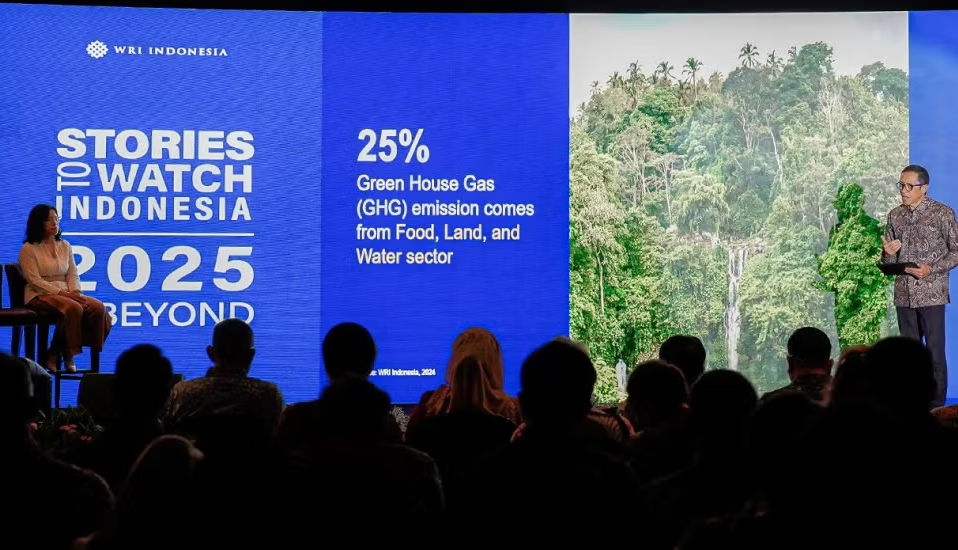

WRI Indonesia, dalam sebuah diskusi strategis, menegaskan bahwa Indonesia harus berani menentukan arahnya sendiri. Bukan sekadar mengikuti tren global, tetapi merancang sebuah “Transisi Berkeadilan” yang berakar pada realitas sosial dan ekologis nusantara. Ini adalah panggilan untuk sebuah kontrak sosial baru, di mana pertumbuhan ekonomi tidak lagi menjadi panglima tunggal yang menundukkan kelestarian alam dan kesejahteraan manusia.

Selama ini, narasi pembangunan Indonesia sering kali terjebak dalam dilema antara pertumbuhan dan pelestarian. Kini, dengan desakan global untuk transisi energi, dilema itu kembali muncul dalam bentuk baru. Ada kekhawatiran bahwa fokus pada pembangunan infrastruktur energi terbarukan dan industri kendaraan listrik akan mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya.

Nirarta Samadhi, Country Director WRI Indonesia, menyoroti bahaya dari pendekatan yang sempit ini. Menurutnya, tanpa kerangka keadilan, transisi hijau bisa melahirkan masalah baru yang sama peliknya.

“Transisi berkeadilan bukan hanya soal mengganti sumber energi, tetapi juga memastikan prosesnya inklusif dan hasilnya merata. Tanpa itu, kita hanya akan memindahkan ketidakadilan dari satu sektor ke sektor lain,” tegas Nirarta pada Stories to Watch 2025 & Beyond yang digelar WRI Indonesia Selasa (21/10/2025).

Kekhawatiran ini sangat beralasan. Proyek-proyek energi terbarukan skala besar sering kali membutuhkan lahan yang luas dan dapat memicu konflik dengan masyarakat adat dan lokal. Begitu pula dengan rantai pasok kendaraan listrik yang bergantung pada industri pertambangan nikel—sektor yang rekam jejak lingkungan dan sosialnya kerap menjadi sorotan. Jika proses ini tidak dikelola dengan prinsip keadilan, maka yang terjadi bukanlah solusi, melainkan hanya pergeseran masalah.

Untuk menghindari jebakan tersebut, sebuah visi transisi yang utuh harus bertumpu pada fondasi keadilan yang kokoh. Pilar pertamanya adalah keadilan prosedural, sebuah prinsip mendasar bahwa setiap suara harus didengar. Artinya, setiap kebijakan dan proyek terkait transisi harus melibatkan partisipasi bermakna dari semua kelompok yang terdampak, terutama masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, dan kaum muda. Keputusan tidak bisa lagi dibuat secara sepihak di ruang-ruang tertutup di Jakarta.

“Partisipasi publik bukan sekadar formalitas konsultasi, melainkan proses dialog yang setara di mana suara masyarakat didengar dan benar-benar memengaruhi hasil akhir,” jelas Arief Wijaya, Program Director WRI Indonesia.

Di atas fondasi partisipasi itu, berdiri pilar kedua: keadilan distributif. Ini adalah tentang pembagian manfaat dan beban secara adil. Manfaat dari transisi—seperti akses terhadap energi bersih yang terjangkau, lapangan kerja hijau, dan udara yang lebih sehat—harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir elite. Sebaliknya, beban transisi harus dikelola dengan program perlindungan sosial yang kuat.

“Pekerja di industri batu bara, misalnya, tidak boleh ditinggalkan. Harus ada program pelatihan ulang (reskilling) dan penciptaan lapangan kerja alternatif yang layak sehingga mereka tidak menjadi korban dari transisi ini,” tambah Arief.

Namun, keadilan tidak hanya melihat ke depan, tetapi juga harus menyembuhkan luka masa lalu. Inilah pilar ketiga yang sering terlupakan: keadilan restoratif. Ini adalah pengakuan bahwa pembangunan di masa lalu telah menimbulkan banyak ketidakadilan, terutama terhadap masyarakat adat yang kehilangan hutan dan tanah leluhur mereka.

Transisi berkeadilan harus menjadi momentum untuk memperbaiki dan memulihkan hak-hak tersebut, entah melalui pengakuan resmi atas wilayah adat, rehabilitasi ekosistem yang rusak, atau pemberian kompensasi atas kerugian yang telah terjadi.

Merumuskan kerangka ini adalah satu hal; melaksanakannya adalah tantangan yang jauh lebih besar. Ini menuntut keberanian politik untuk keluar dari zona nyaman model pembangunan ekstraktif yang telah mengakar selama puluhan tahun. Pemerintah memang telah menunjukkan niat melalui berbagai komitmen iklim, namun komitmen di atas kertas harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang koheren dan tindakan yang konsisten di lapangan.

Langkah-langkah seperti reformasi tata kelola, perencanaan spasial yang inklusif, investasi pada sumber daya manusia, dan pengembangan mekanisme pendanaan yang inovatif harus menjadi prioritas.

Pada akhirnya, transisi berkeadilan adalah sebuah pilihan sadar. Indonesia bisa memilih untuk melanjutkan jalan lama yang terbukti tidak berkelanjutan, atau berani merintis jalan baru yang menempatkan keadilan sebagai fondasinya. Ini bukan pilihan yang mudah, tetapi ini adalah satu-satunya pilihan jika Indonesia ingin membangun masa depan yang benar-benar sejahtera, tangguh, dan lestari untuk semua warganya.

“Saatnya Indonesia tidak hanya menjadi pengikut, tetapi menjadi pemimpin dalam mendefinisikan seperti apa transisi berkeadilan itu. Kita punya kearifan lokal, kita punya modal sosial. Yang kita butuhkan sekarang adalah kemauan politik untuk benar-benar menempatkan manusia dan alam di jantung pembangunan,” pungkas Nirarta Samadhi.

- Kecemasan Publik terhadap Rencana Pembangunan PLTN

- Labirin Lumpur di Perbukitan Kapur Jampang

- Matinya Macan Tutul Jawa Penjaga Rimba Sanggabuana

- Gunung Slamet Tergerus, Banjir Melanda Lembah

- Perlawanan Sunyi di Jantung Hutan Bengkulu

- Tambang batu bara ganggu kehidupan Gajah Sumatera