Di Bawah Bayang-bayang Sultan Madura dan Benteng Beton Lenteng

Di ujung timur Pulau Madura, di mana tanah kapur bertemu dengan angin laut yang asin, Sumenep berdiri sebagai penjaga tradisi “Emas Hijau“. Kabupaten ini, bersama tetangganya Pamekasan, bukan sekadar wilayah administratif; ia adalah jantung dari peradaban kretek Nusantara. Di sinilah tembakau bukan sekadar komoditas agraris, melainkan identitas kultural yang mengalir dalam darah setiap petani.

Namun, di balik hamparan daun tembakau yang menguning di bawah matahari kemarau, tersimpan sebuah paradoks yang memilukan. Limpahan bahan baku berkualitas tinggi yang seharusnya mensejahterakan, justru menjadi bahan bakar utama bagi mesin raksasa industri rokok ilegal yang kini mencengkeram nadi ekonomi lokal.

Sumenep menyimpan dualisme wajah. Di satu sisi, ia adalah lumbung tembakau dengan varietas terbaik yang diburu pabrikan besar nasional. Disisi lain, ia adalah inkubator bagi ribuan merek rokok tanpa pita cukai yang oleh lidah lokal disebut “rokok bodong” yang menyusup ke pasar-pasar gelap di seluruh Indonesia.

Malam itu, Sabtu, 9 Agustus 2025, atmosfer di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, terasa berbeda. Di sebuah warung kopi sederhana yang menjadi simpul informasi desa, Rustam (43), seorang warga lokal yang menjadi saksi transformasi kampung halamannya, membuka tabir yang selama ini tertutup rapat.

“Sekarang sudah semakin terbuka, (penjual rokok bodong) di pinggir-pinggir jalan. Berbeda dengan dulu yang tersembunyi karena takut,” ujar Rustam, suaranya berat, bercampur dengan deru motor yang sesekali melintas membelah kesunyian malam.

Pernyataan Rustam bukan sekadar observasi sambil lalu. Ia menggambarkan sebuah pergeseran tektonik dalam norma sosial masyarakat Sumenep. Apa yang dulunya dianggap sebagai aktivitas kriminal bawah tanah (underground economy), kini telah naik ke permukaan, mengalami normalisasi, bahkan dirayakan sebagai bentuk “perlawanan ekonomi” rakyat kecil.

Dari tegal tembakau jadi benteng beton

Secara geografis, Kecamatan Lenteng adalah wilayah strategis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Desa Lenteng Barat memiliki jumlah dusun terbanyak, ada 10 dusun. Topografinya didominasi tegalan dan lahan kering seluas ratusan hektare. Lahan-lahan ini, yang dulunya terbuka dan ramah, kini mulai berubah wajah.

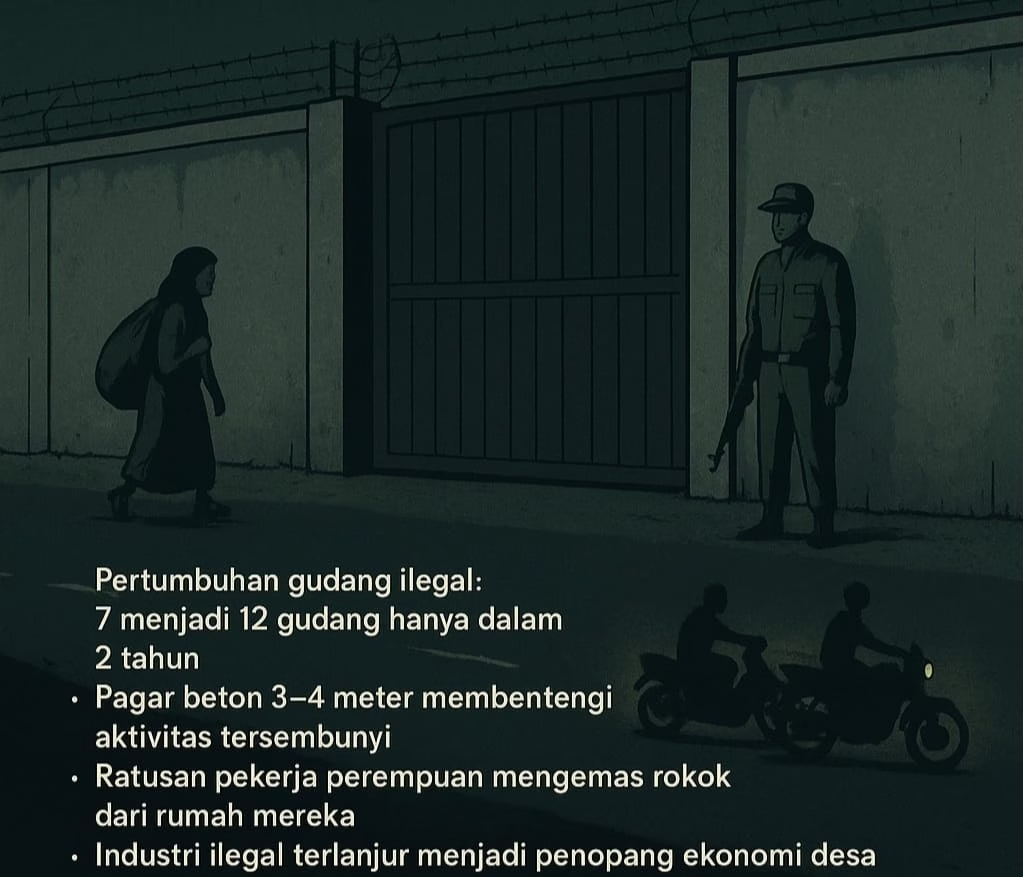

Rustam mengajak kita melihat realitas fisik dari perubahan ini. Dalam kurun waktu singkat, desa yang tenang ini telah bermetamorfosis menjadi kawasan industri rokok non-formal. “Jika pada 2023 jumlahnya (gudang rokok) hanya sekitar tujuh gudang, kini sudah sekitar 12 gudang, untuk Desa Lenteng Barat saja,” ungkap Rustam. Pertumbuhan ini mengagumkan, melampaui pertumbuhan sektor ekonomi legal manapun di wilayah tersebut.

Namun, gudang-gudang ini bukanlah bangunan biasa. Mereka adalah manifestasi dari ketertutupan dan kekuasaan. Di sepanjang jalan utama Lenteng, deretan bangunan berpagar beton menjulang tinggi kini mendominasi pemandangan. Pagar-pagar masif menyembunyikan aktivitas ribuan pekerja di dalamnya dari mata publik.

Arsitektur itu mengirimkan pesan yang jelas: “Jangan mendekat!” Di setiap pintu gerbang, penjaga berdiri siaga, memindai setiap kendaraan asing dengan tatapan curiga. Ini bukan sekadar tempat penyimpanan; ini adalah benteng pertahanan ekonomi ilegal.

Kontras ini semakin mencolok ketika dibandingkan dengan fasilitas industri legal. Gudang rokok milik perusahaan nasional di Jalan Ganding, Guluk-Guluk, misalnya, berpagar transparan, memungkinkan masyarakat melihat aktivitas di dalamnya.

Mengapa masyarakat diam? Bahkan, mengapa mereka terlibat? Jawabannya terletak pada pragmatisme perut. Di tengah ketidakpastian harga tembakau yang kerap dipermainkan oleh tengkulak dan cuaca yang tak menentu, industri rokok bodong menawarkan kepastian tunai yang menggiurkan.

Rustam menuturkan bagaimana tetangganya, terutama kaum perempuan, telah terserap ke dalam ekosistem ini. “Banyak tetangga bekerja untuk para pemilik gudang rokok bodong dengan tugas melakukan packing,” jelasnya.

Sistem kerjanya desentralistik dan efisien. Pagi hari, warga mengambil bahan baku rokok mentah dari gudang. Mereka membawanya pulang, mengubah ruang tamu dan teras rumah menjadi lini produksi mini. Sore harinya, mereka kembali untuk menyetor hasil kerja dan menerima upah. “Upah yang mereka terima sekitar Rp10 ribu untuk setiap 100 bungkus rokok,” rinci Rustam.

Angka Rp10 ribu mungkin terdengar remeh bagi masyarakat urban Jakarta, namun bagi keluarga petani di Sumenep yang sedang terjepit biaya hidup, ini adalah penyambung nyawa. Pekerjaan ini tidak menuntut ijazah, tidak ada birokrasi lamaran kerja, dan pembayarannya tunai harian. Dalam konteks ekonomi pedesaan yang cash-strapped, industri rokok bodong menyediakan likuiditas yang gagal disediakan oleh sektor formal.

Sementara para ibu melinting dan mengemas, para pemuda desa mengambil peran di sektor logistik, yang lebih berisiko namun bayarannya besar. “Mereka banyak yang bekerja sebagai kurir… awalnya adalah sopir travel. Melalui ajakan dari mulut ke mulut, profesi mereka bergeser menjadi pengantar rokok ilegal,” tutur Rustam. Ekosistem ini menciptakan lingkaran ketergantungan ekonomi yang kokoh, membuat penegakan hukum terasa seperti serangan terhadap periuk nasi rakyat.

Hegemoni “Sultan” dan mitos Ratu Adil

Dalam struktur masyarakat Madura yang patron-klien, keberadaan tokoh sentral atau “Big Man” sangat krusial. Dalam dunia rokok ilegal, peran ini diisi oleh figur-figur yang dijuluki “Sultan”. Nama yang paling sering disebut, yang menggema dari warung kopi hingga ruang tertutup aparat, adalah Haji Khairul Umam, atau populer disapa Haji Her.

Dijuluki sebagai “Sultan Madura” dan “Sultannya Pamekasan”, Haji Her bukan sekadar pengusaha; ia adalah fenomena sosial. Kekayaannya menjadi legenda, tervalidasi oleh pesta pernikahan anaknya yang super mewah pada 2023, saat ia memberikan hadiah mobil dan uang miliaran rupiah. Bagi masyarakat, Haji Her dicitrakan sebagai pahlawan lokal yang memperjuangkan harga tembakau petani melalui Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura (P4TM).

Namun, Rustam memberikan perspektif yang berbeda, perspektif dari dalam perut industri ini. “Posisi Haji Her bukan sekadar sebagai pemain, melainkan salah satu figur yang memiliki kendali besar terhadap arus produksi dan distribusi rokok tanpa pita cukai di wilayah tersebut,” ungkap Rustam.

Narasi ini menempatkan Haji Her tidak hanya sebagai pedagang, tetapi sebagai regulator bayangan yang menentukan hidup matinya pasar rokok ilegal.

Kekuatan para “Sultan” ini diperkuat oleh persepsi imunitas hukum. Di mata Rustam dan banyak warga lainnya, tokoh-tokoh seperti Haji Her dianggap “kebal”. “Di kalangan pelaku industri rokok ilegal, nama Haji Her bahkan kerap disebut sebagai sosok yang ‘kebal’ dari razia,” ujarnya.

Persepsi ini bukan tanpa dasar. Informasi yang beredar di tingkat akar rumput menyebutkan adanya aliran dana sistematis kepada aparat. Rustam mengutip pembicaraan warung kopi tentang “jatah” rutin yang disetor ke petinggi Bea Cukai. “Setiap kali petugas Bea Cukai datang menemui pemain besar, jumlah uang yang disetor bukanlah angka kecil. Nilainya fantastis—mencapai Rp5 miliar sekali kunjungan,” klaim Rustam.

Haji Her membantah tegas tudingan keterlibatannya dalam bisnis ilegal tersebut. “Tidak benar,” jawabnya singkat saat dikonfirmasi. Namun, mitos tentang “kekebalannya” hidup subur di tengah masyarakat.

Kooptasi pengaruh ini meluas hingga ke institusi sosial-keagamaan. Rustam menyoroti bagaimana tokoh agama dan lembaga keagamaan turut menikmati “kue” dari bisnis ini melalui sumbangan, mobil, hingga hewan kurban. Dengan cara ini, uang hasil rokok ilegal “dicuci” menjadi legitimasi sosial dan moral, membuat resistensi masyarakat terhadap bisnis ini nyaris nol. Siapa yang berani melawan tangan yang memberi makan dan menyumbang masjid?

Strategi kamuflase

Investigasi ini juga mengungkap kecanggihan modus operandi para pemain besar. Mereka tidak beroperasi sepenuhnya di bawah tanah. Sebaliknya, mereka menggunakan legalitas sebagai tameng atau “cangkang”.

Rustam dan pengamat hukum Sulaisi Abdurrazaq sepakat pada satu temuan kunci. Para pengusaha rokok berizin resmi justru menjadikan rokok bodong sebagai profit center utama mereka. “Produk rokok legal mereka justru sulit ditemukan di pasaran. Sebaliknya, rokok tanpa cukai yang mereka hasilkan malah mudah dijumpai masyarakat,” jelas Rustam.

Pabrik resmi dengan izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) berfungsi sebagai etalase untuk mengelabui audit administratif. Namun, mesin produksi yang sesungguhnya berputar kencang di gudang-gudang tersembunyi yang tak terdaftar.

Strategi pemasaran mereka pun sangat adaptif dan licin, menyerupai gerilya. Merek rokok ilegal didesain untuk berumur pendek. Strategi hit and run ini menyulitkan aparat untuk melakukan penindakan berbasis merek. Karena, saat satu merek diselidiki, produsen sudah meluncurkan lima merek baru.

Lebih jauh, Sulaisi mengungkap fenomena kanibalisme pasar yang unik, pemalsuan di atas pemalsuan. Ketika satu merek rokok bodong sukses di pasaran, pesaing akan memalsukan merek tersebut. Jadi, rokok ilegal asli bersaing dengan rokok ilegal palsu, sementara rokok legal makin terpinggirkan.

Di Lenteng dan Guluk-Guluk, matahari terbenam di balik benteng-benteng beton, menyisakan siluet kemakmuran semu. Bagi Rustam dan ribuan warga Sumenep, rokok bodong bukan lagi soal pelanggaran hukum negara; ia adalah strategi bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi dan ketidakadilan pasar tembakau. Selama negara gagal memberikan alternatif kesejahteraan yang setara, dan selama para “Sultan” masih bisa membeli hukum dengan uang koperan, benteng-benteng beton itu akan terus berdiri tegak, tak tersentuh, memproduksi asap yang mencekik penerimaan negara namun menghidupi dapur rakyat.

Martir Jalanan dan Labirin Distribusi Rokok Bodong Madura

Jika pabrik-pabrik di Sumenep adalah jantung yang memompa darah industri rokok ilegal, maka jalan raya lintas Jawa adalah pembuluh darahnya. Di sinilah, setiap malam, terjadi pertaruhan nyawa dan nasib yang melibatkan ribuan pemuda Madura. Mereka adalah kurir, “semut-semut” pengangkut yang bertugas memastikan pasokan nikotin ilegal sampai ke paru-paru konsumen di Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan.

Carlos (27) bukan nama sebenarnya adalah wajah dari ribuan kurir ini. Duduk di balik kemudi Wuling Confero miliknya, ia tampak seperti sopir travel biasa yang melintas di Jembatan Suramadu. Namun, interior mobilnya menceritakan kisah lain. Kursi tengah dan belakang telah dicopot paksa, menyisakan ruang kargo dadakan yang disesaki oleh bal-bal rokok tanpa cukai.

“Dalam sekali angkut, minimal saya membawa 100 atau 80 bal rokok ilegal,” aku Carlos dengan nada datar, seolah menceritakan muatan sayur-mayur, padahal yang dibawanya adalah tiket menuju penjara.

Dari travel ke penyelundup

Kisah Carlos bermula dari keputusasaan yang familiar. Awalnya, ia adalah sopir travel reguler yang melayani rute antarkota. Pendapatannya tidak menentu, tergantung musim dan nasib. Namun, jaringan pertemanan di dunia transportasi memperkenalkannya pada peluang yang lebih “basah”.

“Awalnya kerja di travel, pasti kan travel banyak kenalan di pelosok-pelosok. Ada orang mau ngirim paket katanya…paket rokok,” kenang Carlos.

Transisi itu terjadi begitu mulus. Tidak ada upacara inisiasi gangster, hanya tawaran sederhana dengan imbalan menggiurkan. Carlos dibayar Rp100.000-110.000 per bal. Jika ia membawa 100 bal, satu perjalanan malam menghasilkan Rp10 juta, jauh lebih besar dari upah sopir travel resmi.

Martin (28), juga bukan nama sebenarnya, adalah kurir asal Pamekasan yang memiliki cerita serupa. Dia mengaku dibayar Rp1,5 juta plus uang operasional Rp4 juta sekali jalan membawa 90 bal rokok.

Iming-iming uang cepat membutakan mata mereka terhadap risiko hukum. Dalam kalkulasi ekonomi mereka, risiko tertangkap adalah variabel yang bisa diabaikan sampai palu godam hukum benar-benar jatuh.

Kamuflase dan kucing-kucingan

Untuk bertahan di jalanan yang dipenuhi mata-mata cepu dan patroli aparat, para kurir harus mengembangkan taktik gerilya. Modifikasi kendaraan menjadi syarat mutlak. Mobil keluarga seperti Wuling Confero, Toyota Avanza, atau L300 disulap menjadi kendaraan kargo. Kaca film digelapkan maksimal. Suspensi seringkali diperkuat agar mobil tidak terlihat “amblas” saat muatan penuh, yang bisa memancing kecurigaan polisi lalu lintas.

Waktu adalah kunci. Carlos memilih jam-jam “hantu” lewat tengah malam hingga subuh untuk bergerak. Jam-jam itu dipilih karena dianggap paling aman untuk melewati jembatan Suramadu, choke point atau titik sempit yang paling berbahaya. Di jembatan sepanjang 5,4 kilometer ini, tidak ada jalan memutar. Sekali masuk, nasib mereka ada di tangan keberuntungan dan kelengahan petugas jaga.

Martin mengungkapkan strategi lain: ketidakteraturan. “Pengiriman dilakukan tanpa jadwal tetap. Kadang pagi, kadang malam. Tujuannya jelas, menghindari razia dari pihak kepolisian maupun Bea Cukai,” katanya.

Selain jalur darat via Suramadu, Bea Cukai dan kepolisian juga mendeteksi penggunaan jalur laut dengan kapal-kapal kecil dari pelabuhan tikus di pesisir utara dan selatan Madura. Jasa ekspedisi resmi juga dipakai untuk menyamarkan pengiriman. Namun, jalur darat dengan armada mobil pribadi tetap jadi primadona karena fleksibilitasnya.

Tragedi di Tol Tambak Sumur

Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Kisah penangkapan Carlos adalah ilustrasi dramatis dari berakhirnya keberuntungan seorang kurir.

Malam itu, di tahun 2023, Carlos merasa aman setelah lolos dari lubang jarum Suramadu. Ia memacu Wuling-nya masuk ke jalan tol Tambak Sumur. Dekat Bandara Juanda, ia berhenti sebentar untuk buang air, sebuah kesalahan fatal baginya.

Dua mobil, Nissan Navara 4×4 yang gagah dan Innova Reborn muncul dari kegelapan. Mereka bukan pembegal, tapi lebih menakutkan bagi Carlos: tim penindakan Bea Cukai. Kata Carlos, mereka mendapat informasi dari Madura kalau mobil yang dikendarainya membawa rokok ilegal. Ini mengindikasikan bahwa jaringan intelijen aparat bekerja efektif, atau ada “cepu” (informan) di titik keberangkatan.

Carlos dan temannya pasrah. Tidak ada aksi kejar-kejaran ala film Hollywood. Mereka pasrah dibawa ke Kantor Bea Cukai dan diidentifikasi sebagai tersangka.

Martin bernasib serupa di tangan polisi. Saat sedang makan di Jalan Raya Tangkel, Bangkalan, ia disergap oleh empat anggota Patroli Jalan Raya (PJR). Karena tidak bisa menunjukkan dokumen legalitas barang yang dibawa, Martin langsung dibawa ke kantor PJR Bangkalan. Momen-momen ini adalah titik balik psikologis, di mana janji manis uang jutaan rupiah lenyap digantikan bayangan jeruji besi.

Di sinilah letak kekejaman sistemik industri ini. Para kurir seperti Carlos dan Martin hanyalah pion yang bisa dikorbankan (expendable). Posisi tawar mereka rendah.

Namun, para bos pemilik barang memiliki mekanisme “penyelamatan aset”. Dalam kasus Martin, ia hanya ditahan beberapa jam. Pada malam hari, ia dibebaskan setelah pemilik rokok ilegal membayar uang tebusan sebesar Rp55 juta.

Kasus Carlos lebih rumit. Bosnya diminta menebus mobil seharga Rp30 juta, turun dari permintaan awal Rp100 juta, namun rokok-rokoknya tetap disita. Carlos akhirnya dipulangkan, tapi mobil dan rokok menjadi “rampasan perang”. Pengusaha kecil seperti bosnya, kata Carlos, jarang lolos ketika barang mereka ditahan. “Berbeda dengan pengusaha besar yang bermain dengan skala kontainer,” tambahnya.

Ini mengkonfirmasi adanya strata dalam dunia kriminal ini. Pengusaha besar (Kelas Sultan) memiliki akses ke “kekebalan” dan pengawalan. Pengusaha kecil dan kurir rentan menjadi target operasi untuk memenuhi kuota penangkapan aparat.

Jalanan trans-Jawa terus berdenyut. Setiap kali satu Carlos atau Martin tertangkap, puluhan pemuda lain siap menggantikan posisi mereka di balik kemudi. Godaan ekonomi terlalu kuat untuk dilawan dengan rasa takut. Bagi mereka, menjadi kurir rokok bodong adalah pekerjaan dengan risiko kerja (occupational hazard) berupa penangkapan, bukan kejahatan moral. Mereka adalah martir ekonomi, tumbal dari sebuah sistem di mana yang kaya membeli hukum, dan yang miskin menjual nyawa di aspal panas.

Dagang Pasal di Lorong Gelap Pasar Tembakau Madura

Di atas kertas, negara memiliki instrumen hukum yang garang untuk memberantas rokok ilegal: Undang-Undang Cukai, ancaman penjara bertahun-tahun, dan denda miliaran rupiah. Namun, di lapangan, pasal-pasal ini seringkali melunak, mencair, dan berubah bentuk menjadi komoditas dagang antara pelanggar dan penegak hukum.

Kantor polisi dan pos Bea Cukai kerap berubah fungsi menjadi pasar negosiasi. Istilah “86” kode radio kepolisian yang telah bermutasi makna menjadi “damai di tempat” adalah rahasia umum yang dipahami oleh semua pemain, dari kurir rendahan hingga bos besar.

Sulaisi Abdurrazaq, Ketua DPW Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur, adalah sosok yang berani membuka kotak pandora ini. Ia bukan sekadar pengamat; ia adalah pelaku hukum yang berhadapan langsung dengan kebobrokan sistem.

Salah satu kasus paling mencolok yang ditanganinya terjadi pada Juni 2023. Kliennya, seorang pengusaha rokok kecil, mendapati sopirnya ditangkap polisi di Sampang dengan muatan L300 penuh rokok ilegal. Apa yang terjadi selanjutnya adalah drama negosiasi yang memuakkan.

“Seorang polisi meminta uang tebusan sebesar Rp50 juta,” ungkap Sulaisi. Permintaan ini bukan denda resmi negara, melainkan uang pelicin. Klien Sulaisi, yang modalnya dari utang koperasi, hanya sanggup membayar Rp20 juta. Akhirnya, deal tercapai di angka Rp30 juta.

Mobil lalu dilepas. Namun plot berlanjut. Setelah mobil diambil, sang pengusaha menemukan muatannya telah “disunat”. “Sekitar 80 bal setara dengan 8000 bungkus rokok hilang tanpa jejak,” kata Sulaisi.

Dugaan pencurian barang bukti oleh oknum aparat di dalam kantor polisi ini memicu kemarahan. Sulaisi memviralkan kasus ini, menyeret nama Polres Sampang ke lumpur publik. Intervensi ini memaksa Kapolres saat itu, Siswantoro, untuk melakukan damage control.

Dalam pertemuan klandestin di sebuah hotel di Pamekasan, uang pengganti senilai Rp80 juta diserahkan kembali kepada pemilik rokok. Kasus ditutup, uang kembali, tapi noda pada integritas penegakan hukum tak bisa dihapus.

Pajak bawah meja

Kasus di atas hanyalah puncak gunung es. Investigasi lebih dalam mengungkap adanya sistem “pajak” bulanan yang terstruktur rapi, menjamin keamanan operasional para mafia rokok.

Rustam, narasumber dari Lenteng, menyebut bahwa aparat bukan hanya reaktif menerima suap, tapi proaktif meminta “jatah”. “Bea Cukai justru rutin datang untuk meminta jatah dengan menemui pemain besar industri rokok di Sumenep,” ujarnya.

Sulaisi memperkuat ini dengan data spesifik dari ponselnya. Ia memiliki catatan tentang dua nama “donatur” rutin: K, seorang Kepala Desa di Lenteng sekaligus bos rokok, yang menyetor Rp25 juta per bulan, dan HY dari Batu Putih yang tiap bulan menyetor Rp15 juta.

Alur uang ini dibuat berlapis untuk memutus mata rantai pembuktian. Uang tidak diserahkan langsung ke oknum berseragam, melainkan melalui fasilitator sipil. Tujuannya adalah seorang anggota Resmob berinisial D di Polres Sumenep. Meskipun Kapolres Sumenep AKBP Rivanda membantah dan menyatakan “belum ditemukan” bukti setelah pulbaket, konsistensi kesaksian dari berbagai sumber independen melukiskan pola korupsi yang sistemik dan terlembaga.

Lebih mengejutkan lagi, Sulaisi mengklaim memiliki rekaman video oknum polisi yang menjelaskan “menu layanan” pengamanan: bisa sistem “sekali jalan” atau “berlangganan bulanan”. Ini menunjukkan bahwa aparat telah bertindak layaknya bodyguard bagi industri ilegal.

Di tingkat kebijakan nasional, pemerintah memperkenalkan asas Ultimum Remedium (UR) melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Prinsip ini mulia: mengutamakan pemulihan kerugian keuangan negara daripada memenjarakan pelaku. Sederhananya, bayar denda, kasus selesai.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, membanggakan statistik keberhasilan UR. “Penyelesaian perkara melalui mekanisme ultimum remedium turut meningkat … mencapai Rp9,2 miliar hingga Oktober 2025,” paparnya. Ia menegaskan bahwa ini adalah bentuk restorative justice.

Namun, pakar kebijakan publik Universitas Negeri Surabaya, Firre An Suprapto, memberikan kritik tajam. “Sanksi hukum bersifat post-factum—baru diberlakukan setelah peristiwa pelanggaran,” ujarnya. Tanpa pencegahan di hulu, UR berisiko menjadi sekadar mekanisme “cuci dosa” bagi pengusaha kaya.

Bagi “Sultan” rokok yang memiliki likuiditas miliaran, membayar denda tiga atau empat kali nilai cukai hanyalah biaya operasional (cost of business). Mereka bayar, lalu beroperasi lagi. Sementara pengusaha kecil yang tak mampu bayar denda, berakhir di penjara. Hukum menjadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini menciptakan persepsi bahwa negara tidak benar-benar ingin memberantas rokok ilegal, hanya ingin mendapatkan bagian dari keuntungannya.

Perang yang tak pernah usai

Bea Cukai merilis data penindakan yang fantastis. Di Jawa Timur, jutaan batang rokok dimusnahkan setiap tahun. Di Blitar saja, 1,29 juta batang dimusnahkan pada Oktober 2025. Di Madura, penindakan meningkat 100 persen.

Namun, Agus Pambagio, pakar kebijakan publik, skeptis. Angka penindakan yang tinggi bisa dibaca dua arah: aparat bekerja keras, atau industri ilegal tumbuh begitu pesat sehingga yang tertangkap hanyalah remah-remah.

“Praktik penjualan rokok tanpa pita cukai… hingga kini belum mampu diberantas sepenuhnya,” katanya.

Data produksi rokok nasional yang terus turun dari 334,8 miliar batang (2021) menjadi 317,4 miliar batang (2024), sementara pasar rokok ilegal tumbuh 37%, menunjukkan adanya pergeseran konsumsi masif (downtrading). Konsumen lari ke rokok ilegal karena disparitas harga yang ekstrem akibat kenaikan cukai yang agresif.

Suburnya rokok ilegal di Madura adalah kegagalan kolektif. Kegagalan kebijakan fiskal yang menciptakan celah harga terlalu lebar. Kegagalan pembangunan ekonomi yang memaksa petani dan warga desa bergantung pada industri haram. Dan yang paling fatal, kegagalan integritas penegak hukum yang menjadikan wewenang sebagai ladang uang.

Selama “86” masih menjadi budaya, selama Ultimum Remedium hanya menjadi mesin kasir, dan selama para “Sultan” masih bisa duduk manis di kursi VIP pemerintahan bayangan, perang melawan rokok ilegal di Pulau Garam hanyalah sebuah teater kolosal yang tak akan pernah memiliki babak akhir. Asap itu akan terus mengepul, menyamarkan batas antara hukum, kejahatan, dan kelangsungan hidup.

*Liputan ini merupakan kolaborasi dari Mutia Yuantisya, jurnalis Tempo bersama dengan Noura Arifin, jurnalis Ekuatorial.Com serta Arika Hutama, jurnalis Bojonegoro.iNews.id

- Babi Endemik dari Indonesia yang Terlihat Jelek dan Hampir Punah

- Kuskus Beruang Sulawesi Muncul karena Ancaman dan Tekanan di Hutan

- Deforestasi Penyebab Bencana Ekologis Sekaligus Memicu Ledakan Nyamuk

- Pemerintah Setujui Proyek Geothermal Halmahera Terkoneksi dengan Israel

- Solidaritas kampus dan desakan penegakan hukum menguat pascabencana di Sumatera